近些年,无论国外还是国内,各大名校、教育机构都非常提倡“玩中学”的幼教理念,普遍受过高等教育的父母们也都非常认可。

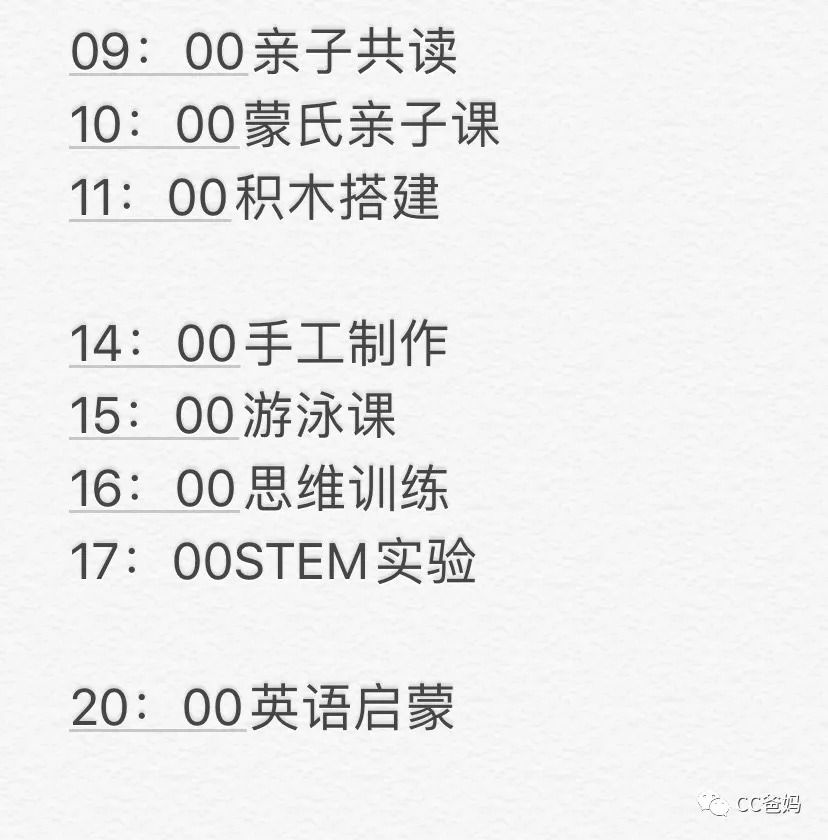

之前和妈妈们聊到这方面的时候,就有一个全职妈妈给大家分享过她一日带娃的“玩中学”时间表:

当没有亲子课和游泳课的日子,妈妈会适当给孩子更换成玩拼图、磁力片或其他项目,户外活动主要集中在周末。

大家看完后都表示太强大了,简直天衣无缝!孩子将来一定是牛娃!

这位妈妈说她非常反感灌输式的教育,认为孩子就应该在玩中学,她所安排的这一切,都是通过玩游戏的形式,在不知不觉中提升孩子语言表达、英语、科学、数学、逻辑思维等能力的,孩子不仅喜欢做,学习效果还好~

这位妈妈的这份用心无疑是值得肯定的,但C妈要说的是,这样的做法确切来讲应该叫“以玩的形式学”或“把学习变好玩”,但,并不是真正的“玩中学”。

“玩中学”VS“以玩的形式学”

我也经常通过玩游戏的方式让CC来“学”。

比如在她小的时候我教她认识数字,在小区的水泥地上我会画出大大的一个跳房子,上边标上1-10的数字,我俩一边跳一边数,谁输了谁赢了,每一步都会说出相应的数字,轻轻松就学习了。

再比如早期英语启蒙时,我会把家里所有以“B”开头的东西找出来,让CC记一记,然后再藏起来让CC找,“Where is the bag/book/ball/banana? ”每找到一个都会重复说,自然而然就记住了。

这样的效果的确不错,但它不是“玩中学”,而是“以玩的形式学”。

做这些游戏是有目的的,跳房子我是为了让CC认识数字1-10,找物品是为了学以致用那些B开头的单词。

当她在这个过程中转移思路,做起其他事情的时候,比如正在找球,忽然看到一个毛绒玩具好玩就玩时,我会引导她放下毛绒玩具,继续找球。

也就是说,这样的玩我是提前规划好路线的,CC基本是会跟着我的思路来的。

“以玩的形式学”是有目的的,有标准答案的,需要引导,重点是学习到什么,它跟真正的玩中学,完全不同!

那真正的玩是什么呢?

还拿上边的两个例子来说。

同样是跳房子,我完全可以不写数字,我俩只是单纯的你一轮我一轮来比赛,又或者让CC来出方案,以什么形式来跳,隔着格子跳,倒着跳都可以,想怎么玩怎么玩。

在找球的时候发现了香蕉,想吃了它?没问题!觉得小兔子的毛绒玩具好玩,那就开始玩毛绒玩具,觉得小兔子可爱想画下来,那就开始画!

总之就是随便她玩,想怎么玩怎么玩,没有条条框框,没有目的,没有对错,只是单纯的玩。

如此,才是真玩。

但若真如此,妈妈是不是又无法淡定了?

这不是傻玩吗?这能学个啥?

“玩”可以更好开发大脑

事实上,这种玩才是真正开发孩子大脑、开拓孩子创造力的方式!

早在一百年前,西方的心理学家和教育家们就肯定了孩子“玩”的重要性。

瑞士心理学家、儿童发展学大师Piaget认为,玩是孩子认识世界、开发学习能力的工具,玩在本质上是一种智力活动。

相对有思路、有计划的学习而言,纯粹的玩可以让大脑的布线更加丰富,也能够对大脑实现更大限度的开发。

打个比方,如果把大脑中的各路神经比喻为线路的话,有计划的学习或在某一领域的潜心钻研是可以让其中一条或几条线路不断变长变粗,而纯粹的玩、探索是让更多线路被开发和使用起来,进而与已有线路形成连接。

诺贝尔奖获得者美国心理生物学家罗杰·斯佩里(Roger W.Sperry)曾经做过一个非常经典的脑科学实验。

他用纱布蒙住一只猫的右眼,然后费尽心机地教他走迷宫,直到它能够非常熟练地通过这个迷宫。之后,Sperry放开了猫的右眼,紧接着又蒙上了它的左眼,然后把猫重新了放入那个早已经非常熟悉的迷宫中,此时,奇怪的事情发生了!

这只猫咪根本不知道自己该往哪个地方走,对迷宫中的各个地方竟然没有任何印象,很快就在迷宫中迷路了。

是先前走过的路都忘了吗?

并没有!

而是因为那部分记忆存在于左眼对大脑的刺激,而小猫的右眼在走迷宫这件事上与大脑之间的连接断开了,所以即便看得见,它也并不知道怎么走。

这非常直接地证明了,无论是视觉还是外界其他听觉、触觉刺激,只有接触才能够与大脑产生连接,进而使大脑有更丰富的布线,产生更多可能。

没有目的的玩就是接触更多刺激的机会,而且多“玩”可以减少大脑突触的削减,能够让孩子更聪明。

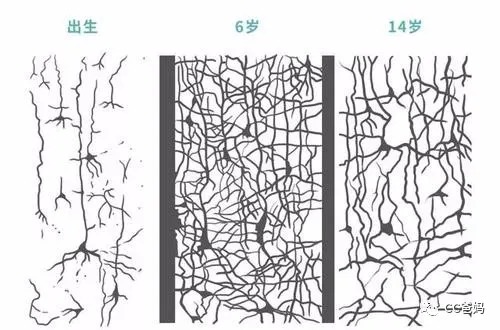

通俗来讲,大脑神经元之间的连接,就叫做神经突触,作用是互相传递信息。

我们整个大脑都被神经元和神经突触包围的,神经突触紧密度高,思考事情就快;神经突触紧密度低,思考能力就慢,这和我们常说的智力有直接联系。

3岁以后,很少被刺激到的突触就会发生削减现象,叫做突触削减(SynapticPruning)。

不要小看这个削减,在整个儿童期和青少年期,神经突触的削减数量会达到40%。

经常被刺激到的神经突触被留了下来,不经常用到的突触就会被削减掉。

这就是人们常说的大脑用进废退,专业名词是“大脑的可塑性”。

所以,孩子接受的刺激越多越全面,也就越聪明,智商越高!

而“开放性的玩”比“有规划的玩”可能性更多,刺激也就更全面。

如何接受更多刺激?

美国儿科学会研究表明:

一段时间无组织、无计划的自由玩耍有助于孩子变得更具有创造性,他们在这种不受约束的活动中,更易于发现自己的激情和兴趣点。

没错,“无组织、无计划、自由”地玩耍就是很好的一种方式。

1、可以什么都不拿,到户外撒欢。

对于孩子来说,天下所有皆玩具。

你有没有遇到过专门买来的高大上玩具却抵不过一个破纸箱子的时候?甚至一个路边捡的树杈都能玩半天?

在这里非常值得提醒的一点是,出去玩的话,玩具、设施非常丰富的游乐场与什么都没有的大自然相比,我建议妈妈们多选后者。

因为前者只是新鲜刺激,不需要过多的思考。

后者则不同,日本“藤学园”园长曾经提到:“藤学园的楼顶是一大片没有玩具的空地,正因为什么都没有,孩子们才会去创造属于自己的玩具。”

2、还可以功能性玩具开放着玩。

千万不要将玩具限制起来,比如积木只能在积木桌上用来搭建,磁力片只能与套装里的物品组合。

这类玩具除了日常的要搭某个作品,有目的的训练空间感、思维逻辑、动手能力等之外,完全可以每天拿出一小时让孩子“瞎玩”。

家长不做任何干预,娃想用积木干什么干什么,哪怕他根本不是用积木来搭建,而是用它过家家、做饭、假装是汽车都可以,随他想象,随他和家里任何玩具或物品组合。

你会发现,在这个过程中,收获往往是意想不到的!

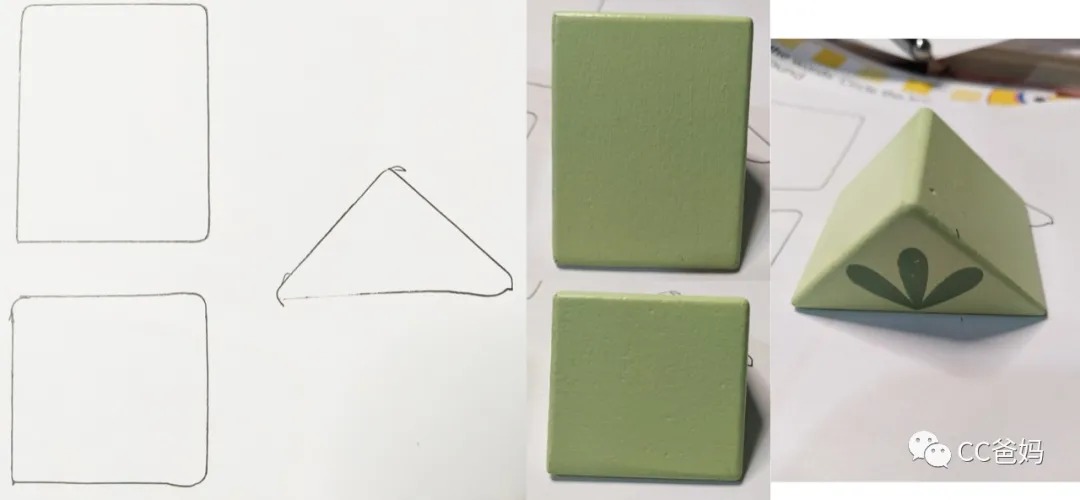

比如画画这件事,CC也喜欢“乱画”,但我基本不干预她画啥,有段时间她喜欢拿物品描形状:

突然有一天,她竟然自己发现了物体是多面的这件事。

然后像发现新大陆一样高兴地跑去让我看:

妈妈,你看我画的这个积木,这样画是长方形,这样画是正方形,好不好玩?!

还有这个(三角立体积木)更神奇了,这么画是长方形,这么画就是三角形,这么画是正方形,怎么三角形里每面都不一样呀?

之后她很快就理解了“视角不同成像不同”“立体和平面的区别”等等,在她那个年纪能明白这些,完全是超出我想象的,就算我有意教怕是也会忽略。

所以,孩童时期的“纯玩”所激发的潜力和想象力是非常大的,这样的玩中学我们大人教不来也给不了,只能靠他们自己发现。

很多人因为对儿童行为和心理发展的不了解,就会以成年人的视角去看待孩子们的玩耍,认为有些玩是没用的、没意义的,或者说不如学习有价值。

殊不知,正是成年人这种只做“有用的事”的固化思维,才导致现在带孩子时连“玩”都不会,因为缺乏想象力、创造力而不知道玩什么、怎么玩,这确实需要我们好好反思。

C妈说:

当然啦,玩中学和以玩的形式学,两者的出发点不同,结果自然也不同。

掰开揉碎了来说这两种方式并不是说哪个不好,或者选哪一个,而是两者同样重要,在带孩子的过程中需要结合着来,只是真正的“玩中学”是非常容易被我们忽略的。

如果孩子“被安排”的满满当当,没有纯粹的玩的时间,一直跟着大人的思路走,可能就会导致孩子的思维比较固化,缺乏想象力、创造力等。

我知道这时代带孩子很容易焦虑,但是,要想娃学得更好,在给他做完美学习计划的同时,千万别忘了安排玩的时间!

转载声明:本文仅代表转载平台的观点,如有异议,请以医生意见为主。

参考文献:

在线客服

在线客服